【足育】足底筋膜炎(足の裏の痛み)を根本改善!専門家が合意した「心と科学」の段階的強化プログラム

足育カウンセラーの川口です。

いつも足育チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます!

「人は足元から変わる!」をモットーに活動している私ですが、足元のサポートをする中で、体の動きや技術習得には心(マインドセット)の在り方が大きく影響すると痛感しています。心が整えば、足元の重要性にも気づき、より良い習慣へと繋がっていくと私は確信しています!

今回は、「足元を整える」ための科学的根拠(エビデンス)と、実践的なプログラム、そして継続するためのマインドセットを融合させた記事をお届けします。

足底筋膜炎解消のための足と足首の強化プログラム

なぜ今、足の強化が必要なのか?

足は身体全体を支える土台であり、合わない靴や悪い歩き方が原因で、姿勢の崩れや腰痛、肩こりなどの不調が起こることもあります。

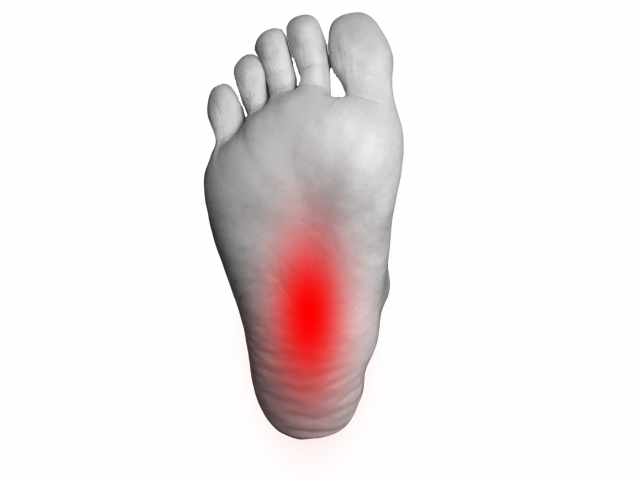

特に、足底筋膜炎(PHP: Plantar Heel Pain)は、

・中年層の成人で最も多く、ランニング関連の怪我の最大8%を占めます。

この痛みを抱える人々は、足と足首の筋肉機能、筋力、サイズが低下していることが関連付けられています。

従来の介入方法には限界があり、

・10年後も45%の症例で症状が残っているという報告もあります。

そのため、筋力低下に対処することが、治療結果の改善に繋がる可能性があると考えられています。

しかし、これまで足底筋膜炎に対する強化プログラムは一貫性がなく、どの筋肉をターゲットにするか、どんな運動を、どれくらいの頻度で行うかについてエビデンスに基づいたガイドラインが存在しませんでした。

専門家が合意した「足底筋膜炎解消の行動計画」:デルファイ・コンセンサス研究

このような課題を解決するため、

世界7カ国から集まった専門家(臨床家、学者、コース講師)が参加し、70%以上の合意(コンセンサス)に基づいた段階的な筋力強化プログラムを開発する研究(デルファイ・コンセンサス研究)

が行われました。

この研究は、若年アスリート、太りすぎの中年成人、高齢者という3つの異なる患者タイプを想定してプログラムを作成し、議論を重ねました。

専門家の意見を読み解く「n」の力

専門家が何を重要視しているかを知るには、ラウンド1で集計された回答者数「n」の数値が役立ちます。

ラウンド1の回答者24名のうち、92%(n=22)の専門家が段階的な足の強化プログラムを推奨しました。

その中で、特に多く提案された運動は以下の通りです。

| 抽出されたテーマ | n(回答した専門家の人数) | 備考 |

|---|---|---|

| ヒールレイズのバリエーション | n = 10 | かかと上げの様々な方法 |

| 足指の底屈(Digital plantarflexion) | n = 8 | 足指を曲げる運動 |

| 短足運動(Short foot exercise) | n = 8 | 土踏まずを持ち上げる運動 |

ヒールレイズ

踵を上げる運動

足趾の底屈

タオルギャザーなど

短足運動

足指を曲げず、地面につけながらグーパー運動

(アーチの伸び縮みの運動)

この集計結果から、これらの基本的な動作が足の強化において専門家共通の重要課題であると認識できます。

実践:専門家が合意した足底筋膜炎解消の強化プログラム

専門家たちは、運動を効果的に進めるための戦略についても議論し、最終的に以下の進行戦略で100%の合意を得ました。

合意された進行戦略: まず負荷(重さ)を増やし、次に機能性(ファンクショナリティ)を高める。

これは、筋力向上を目指すトレーニングの原則に合致しており、より複雑で機能的な動作へと難易度を上げていくことが推奨されています。

以下に、3つの患者タイプに対して最終的に合意した段階的な強化プログラムの概要をご紹介します。

※Stage 1から始め、痛みや困難さがなければ次のステージに進みます。

1. 足底筋膜炎に悩む若年アスリート成人向け(Daily:毎日実施)

アスリートには、より高い負荷と頻度で、機能性の高い運動が求められます。

| ステージ | エクササイズ | 負荷と回数(目安) |

|---|---|---|

| Stage 1 | ヒールレイズ、母趾底屈(バンド使用)、短足運動(座位) | 8 RM(最大反復回数)程度の負荷で6〜12回を4セット |

| Stage 2 | つま先を広げる運動、つま先を背屈させた立位ヒールレイズ、短足運動(立位片足) | 8 RM程度の負荷で6〜10回を5セットなど |

| Stage 3 | つま先を背屈させた立位片足ヒールレイズ、ウォーキングランジ | 10 RMや20 RMといった高負荷 |

2. 足底筋膜炎に悩む太りすぎの中年成人向け(2nd daily:2日ごと実施)

このタイプは足に継続的な負担がかかっていることが多いため、頻度を調整しつつ、足の内在筋を鍛えます。

| ステージ | エクササイズ | 負荷と回数(目安) |

|---|---|---|

| Stage 1 | 短足運動(座位)、母趾底屈(バンド使用)、小指底屈(バンド使用) | 10 RM程度の負荷で8〜12回を4セットなど |

| Stage 2 | つま先の広げ、つま先を背屈させた立位ヒールレイズ、短足運動(立位) | 8 RM程度の負荷で6〜10回を5セットなど |

| Stage 3 | つま先を背屈させた立位ヒールレイズ、ウォーキングランジ | 8 RMや15 RMの負荷 |

3. 足底筋膜炎に悩む高齢者成人向け(2nd daily:2日ごと実施)

日常生活動作の維持と足の筋力向上を目指します。

| ステージ | エクササイズ | 負荷と回数(目安) |

|---|---|---|

| Stage 1 | 足指底屈(バンド使用)、短足運動(座位)、片足立ち(2分間) | 10 RM程度の負荷で8〜12回を4セットなど |

| Stage 2 | つま先の広げ、ヒールレイズ(座位)、足指底屈(バンド使用) | 8 RM程度の負荷で6〜10回を5セットなど |

| Stage 3 | 立位ヒールレイズ、椅子スクワット | 8 RMの負荷 |

注意点: RM(Repetition Maximum:最大反復回数)とは、指定された回数をギリギリ達成できる重さを指します。プログラムの進行には、専門家の指導や適切な痛みの評価が伴うべきです。

「心」を整えて最高の習慣を手に入れる

専門家が知恵を結集してくれたおかげで、私たちは足底踵痛に対する信頼できる具体的な「行動計画」を知ることができました!

しかし、この論文には、重要な限界点が指摘されています。それは、「患者の好みや意見が調査されていない」という点です。実際、足底踵痛の患者は「提供された運動に不満を感じる」と報告した質的研究もあります。

論文参照:Page 9 of 10Osborne et al. Journal of Foot and Ankle Research (2023) 16:67

伝えたいポイント

どんなに専門家が合意した最高のプログラムがあったとしても、患者さんや利用する方が「続けたい」「やりたい」と思えるマインドセットがなければ、それは習慣化に繋がりません。体のパフォーマンスは、内面の充実が外面に反映されて大きく変化するからです。

私は、高校時代の怪我で早期の情報収集と対策の大切さを痛感した経験から、皆様が後悔なく成功できるよう情熱的に指導したいと願っています。

私たちは、正しい靴選び(シューカウンセラーとしての経験)や足のケアに加えて、マインドセットの変革を融合させることで、身体的な成果と怪我予防を実現していきます。

ご自身の状況に合わせたプログラムの適用方法や、継続のためのメンタルサポートが必要な場合は、ぜひ私にご相談ください。あなたの身体は、足元から変えられます!